初詣ー柴又帝釈天 |

初詣ー柴又帝釈天 |

年の変り目にあたり 身を清めて旧年の穢れを払い落とした上でご先祖様の魂をお迎えし

新たな年の安寧を祈願するという風習は古来日本人に受け継がれてきたもので

恐らく民族の歴史と同じく旧い起源を有するものだと思われます

昔の日本人はこれを歳籠りとかおまつりとか称していました

人びとは大晦日の夜通し雑念を払うことに没頭し

年が明けるや若水で身を清めて神様をお迎えして

神に賜った酒ーお神酒ーを回しのみしたものです

今日に伝わる元旦の朝風呂やお屠蘇の風習はその形を変えた名残なのです

人びとが初詣と称して元日に寺社参りをするようになるのは

徳川時代以降のことと思われます 徳川時代も半ばに差し掛かると

都市が発展して町人社会が形成されてくるようになり

そこに生まれた新しい民衆を中心に広まったのではないかと思うのです

当時の民衆はその年の恵方にあたる寺社に初詣をして

福の招来を祈念したものでした

初詣の風習は 明治以降日本社会の近代化が進むにつれ益々大規模になり

今日では殆どすべての国民が各地の由緒ある寺社に

初詣をするといわれています

関東近圏で初詣の名所としては 鎌倉の八幡宮 成田山新勝寺

大宮の氷川神社などが有名であり 東京では明治神宮や浅草寺が多くの人を集めます

2006年の正月 小生は葛飾柴又にある帝釈天を訪ねてみました

![]()

|

|

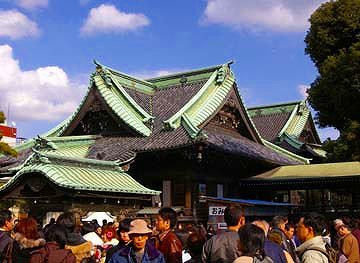

柴又帝釈天は山田太一監督の映画寅さんシリーズで日本中に知られるようになりました 日蓮宗の寺院で徳川時代初期の創建とされますが 今日のような堂宇群が形成されるのは明治以降のことです 東京の葛飾地方では最も大きな寺院であり 寅さん人気にもあやかって大勢の参詣客を集めています 京成柴又駅を下りるとすぐに参道があり その先に二天門と祖師堂が聳えています 参道は映画のセットを思わせるようで 昔なつかしい気分を起こさせる店が連なっていました |

|

|

|

参道の一角にこんな店がありました 寅さんの映画にでてくるあの店でしょうか 寅さんの似顔絵を並べた土産屋さんもあります |

|

|

|

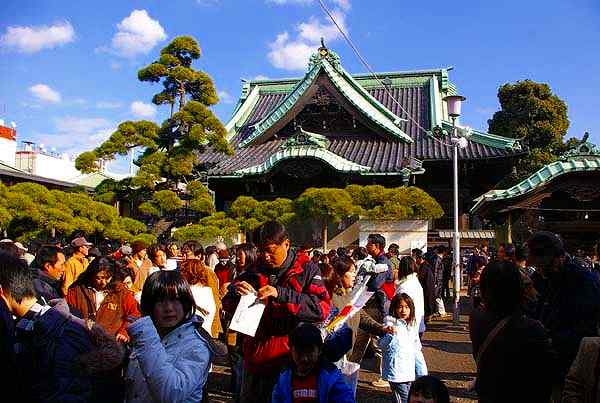

寺院の門前は参詣に訪れた人々でごったがえっています |

|

|

|

おみくじを求める人々と 若水を汲む少女たち |

|

|

|

境内の建物は皆明治以降に建てられたものですが 風雪に耐えて 絵になる眺めを呈していました |

|

![]()